Littérature

Critiques littéraires

-

« Arrêt sur enfance » de Manuela Draeger (Editions de l’Olivier)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Autrice incontournable du post-exotisme, Manuela Draeger signe avecArrêt sur enfance son texte ultime (tout comme Antoine Volodine l’avait fait avec Vivre avec le feu) et cet ouvrage précède le 49ème et dernier « titre » de l’édifice, à paraître cet été Retour au goudron. Si le jeu sur la temporalité et la traversée d’un espace noir semblent une constante dans les ouvrages post-exotiques, ici le temps est définitivement figé. Comment assurer le passage des ténèbres à la lumière après la mort de Magda chargée de l’écoulement du temps ? Yaki le remplaçant y parviendra-t-il ? tel est l’enjeu dramatique et narratif. Mais le récit qui aura permis au lecteur de pénétrer les rêves/cauchemars de Magda Tatiana et Yuki, de voler sur leurs ailes à la recherche de la lumière, bifurque au final… Noire clarté !

Manuela Draeger donne la parole à un narrateur Yaki -dont la très brève présentation se fera vers la moitié du récit -avec cette fonction phatique du langage renouvelée. Il s’adresse à un public (Post mortem ? Avant aube ?) public qu’il interpelle, prend parfois à témoin (vous vous êtes rassemblés ici pour entendre une histoire, notre histoire A l’aube ce matin-là je ne sais pas si ça vous arrive aussi de ne plus vous souvenir de…il sait qu’il doit aller vite -ne pas privilégier les pleurnicheries par exemple- tout en s’octroyant à un moment un arrêt sur image pause cinématographique- cinégénie de la scène, effets de plongée et contreplongée et présences silhouettées- Arrêt sur image. Arrêt du temps. Arrêt sur l’enfance.

Aux rêves de Magda se superpose sa propre expédition mentale en compagnie de Tatiana. Magda avant l’aube et pour la faire advenir entamait sa recherche épuisante (marquée par la reprise « cela dura ») du Gros ; ce « monstre » quasi mythologique non effrayant pour autant, qu’il faut « tuer ». Rite sacrificiel. Mission toujours recommencée qu’elle avait accomplie en danseuse épéiste (cf Kree) jusqu’au moment où… Les formules lapidaires « fin du rêve de » à valeur codale orientent une « lecture par appropriation » tout en annonçant un « changement » de registre avant que le récit ne bascule dans un bilan conclusif cruel et que Yaki -de retour au dortoir- ne succombe à une forme de folie meurtrière (comme si les ténèbres étaient entrées définitivement en lui…).

Les rebondissements d’un rêve/cauchemar à l’autre (Magda Tatiana et Yuki) sont traités sur le mode à la fois fantastique et fantaisiste ce qui n’exclut pas le grotesque et l’humour. Les enfants ailés traversent des « paysages » dévastés d’après la catastrophe ; après la forêt et ses pièges, voici des ruines de « civilisation urbaine » (dont un hutong ou une gare) empuanties par des odeurs pestilentielles ; voici aussi des « restes de l’humanité » des momies (allégorie du monde adulte ?) voici un venteux à cheval (à moins que ce ne soit un porc ou un cancrelat) samouraï à la pratique désacralisée du hara-kiri… La description peut frapper aussi par sa crudité (adiposité du Gros, chairs que transperce la lame du sabre ou du couteau, métamorphose en ses excès comme filmée au ralenti, détails écœurants). Une caractéristique constante du regard post exotique n’est-elle pas d’interroger autant la vue que la vision ?

Regard et paroles se conjuguent. Parole divinatoire (conjuratoire elle aide à chasser l’intrus au même titre que le battement d’ailes 7 fois répété) propitiatoire (la « prière » -qui supplée aux pleurs frappés d’interdit par l’éducation reçue-permet à Yaki d’envelopper Magda la morte de sa tendresse) Et Manuela Draeger se plaît à restituer dans les mini dialogues, la syntaxe typique de la langue des enfants (comment qu’on peut on va trouver, si qu’on marche comme si qu’il y avait rien, quand que j’aurai crevé faudra que, et si que c’est pas vraiment un cheval). À l’inverse les jérémiades du Gros fustigeant une pratique absurde dont il est la victime expiatoire, chaque « matin », n’émeuvent pas les jeunes protagonistes… C’est qu’il représente avec les momies les démons les descendants d’humains, le monde des adultes.

Entre la voix entendue tout au début (incipit) reprise en écho au final (explicit) le lecteur aura plongé dans un monde « intermédiaire » où les contraires se confondent -où la différence entre début et fin est minime où la frontière est poreuse entre rêve et réalité, entre les images réelles et les images inventées. Jessica-toute-belle prototype d’un état intermédiaire entre enfance et âge adulte… devient odieuse dès qu’elle a rejoint le monde redouté et honni à la fois des adultes ; est-ce la raison pour laquelle Yaki restera insensible à ses mises en garde (va pas faire pire).

Et si la recherche d’une aube nouvelle allait de pair avec le renouveau du langage, voire de l’écriture, ou du moins correspondait au désir « du langage de renommer le monde ? Le texte est ponctué en effet par des remises en question des pratiques du langage, des champs lexicaux (choix judicieux de tel vocable), de la façon de « nommer » quelque chose dont on ignore l’existence. Pince sans rire Yaki aura paré d’épithètes homériques noms propres (Jessica-toute-belle) et noms communs (lauriers-viole-de-gambe, jacarandas-ermites) Tout en sachant que « poser une étiquette sur » donne l’illusion de la connaissance, tout en étant persuadé que « la parole morose a recours à l’image »

« ceci n’est pas une pipe » mettait en garde Magritte (rapport entre l’objet et sa représentation)

À défaut d’embrasser l’aube d’été (rimbaldienne) Yaki aura embrassé de sa tendresse la merveilleuse petite sœur Magda.

-

« Passagères de nuit » de Yanick Lahens (Editions Sabine Wespieser)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Grand Prix du roman de l'Académie Française

Comment survivre ? Résister par le silence ? Dans un monde dominé (ou régi) par la sauvagerie du colonialisme et la violence de l’esclavage, où la problématique de la couleur « rejaillit sur toute une société » ? C’est à travers le parcours de deux aïeules que l’écrivaine haïtienne répond, dans « Passagères de nuit » un récit à deux voix. Roman « des origines » dédié à Régina -Silencieuse.et à la bisaïeule Elizabeth « arrivée de la Nouvelle Orléans nimbée de ses secrets et de ses mystères » Deux femmes « inventées sur les sentiers du songe ». Dédié aussi à celles qui les ont précédées ou entourées, à toutes les « passagères de nuit » le roman se lit et s’écoute comme une ode à l’insoumission. Ecoutons ce vibrant hommage en nous laissant transporter par cette écriture sensuelle poétique et prosaïque à la fois et implacable de lucidité. Et parce que Yanick Lahens poursuit le décryptage de la réalité haïtiennevoici en toile de fond des figures du XIX° siècle, l’impact d’événements tragiques. Voici la permanence de croyances vaudou, opposées à l’impermanence des lambeaux de l’histoire immanente.

Les deux parties qui composent le roman obéissent à une même structure -un prologue/ouverture qui annonce comme dans une symphonie ce qui sera plus amplement développé, ou telle une mise en abyme, contient le tout, puis le récit éployé en plusieurs chapitres avec un jeu d’analepses et de prolepses. Ces parties se répondent en écho grâce aux effets spéculaires – le « je » comme instance narrative, trois naissances (Elizabeth) et trois enfances (Régina), la « fuite », l’image symbole du sac et du mouchoir-tête, le rôle de la grand-mère, de la transmission, l’initiation au vaudou (conjuratoire ou propitiatoire), l’importance accordée à certains événements où le temps semble s’étirer ou reste comme suspendu, celle accordée aux personnages dits secondaires, à des « détails » révélateurs (corps strié de cicatrices dues au fouet) ; et dans les deux une thématique majeure : le silence, aux vertus cardinales que les « guerrières » ont opposé à l’outrecuidance des « ayants » Un silence moteur de leur émancipation. Deux femmes deux sœurs…

Or malgré les similitudes et d’évidents parallélismes, chaque mouvement a sa spécificité, une tonalité particulière.

Enchâssement de récits, réalisme de certains épisodes (de la cale des négriers, empuantie par des miasmes morbides jusqu’au marché de La Nouvelle Orléans très florissant avec ses odeurs, ses produits de contrebande, son brassage de peuples (« construction créole dans le sens du mélange ») jusqu’ à l’atelier de confection de Florette, en passant par les pratiques vaudou et la toute-puissance d’une pharmacopée (manipulation de plantes thérapeutiques mais aussi toxiques) Et cette houle de la phrase qui épouse celle des hanches dansantes de l’initiée. Telle serait la spécificité de la première partie. Elizabeth, fille de Camille Dubreuil et petite-fille de Florette Dubreuil (esclave affranchie) au moment de partir, - quitter La Nouvelle Orléans pour Haïti suite à une tentative d’homicide-se rappelle les « circonstances » de cet acte et grâce au récit (testament, leçon de vie) de sa grand-mère elle nous aura immergé dans son histoire familiale mettant en résonance son propre vécu avec celui de Florette.

Dans la seconde partie la reprise anaphorique de l’invocation mon général mon homme mon amant non seulement scande le récit mais le transforme en’ incantation. Grâce à cette magie du vocatif, Régina rend palpable sa musique intérieure. A l’être aimé Léonard Corvaseau, général libérateur de l’île, fils d’Elizabeth Dubreuil, qui de la nuit de la passagère n’a saisi que des lueurs furtives, elle dit tout par le menu par-delà la mort (de sa prime enfance jusqu’à leur rencontre en 1867, de la rudesse d’une existence jusqu’à son émancipation, du statut de « proie » (chez Mme Mérisier « oiseau lugubre ») à celui de femme libre car libérée, grâce à Man Jo, de la « traversée du feu » de ses séquelles (femme brûlée jusqu’à l’os) et sa volonté de ne jamais empiéter le domaine des « ayants » ; elle la « femme placée » .Au moment où pieds nus dans l’eau glacée de la mort » elle va rejoindre celui qui avait appartenu au monde d’en haut, l’aimé jamais le maître, elle rapiécée rafistolée avait su recoller les morceaux à mesure des coups reçus ; chacun ayant appris de l’autre en 30 ans, et cettekonesans des corps des cœurs de l’esprit, était plus grande que les livres plus profonde que les mots. Et le dernier chapitre a la beauté funèbre du thrène antique.

En toile de fond La Nouvelle Orléans mais surtoutHaïti et sa capitale. Une îlede commotions, d’insurrections, d’incendies de tremblements de terre de cyclones, Voici les défenseurs d’une aristocratie noire (que soutenait le couple Mérisier) les libérateurs (dont Léonard qui devra s’exiler, Salnave exécuté) et la répétition des mêmes « batailles » des mêmes répressions. Haïti une terre qui a trop à porter. Alors son dos cède et ses jambes flanchent sous le fracas des déflagrations ou la lame des machettes le bruit des bottes et des chevaux (Charleus habitué aux allers et retours entre Haïti et La Nouvelle Orléans, Charleus pensionnaire choyé par Florette lui qui avait apporté une coupure de presse concernant les intentions du président Boyer et qui avait tempéré l’enthousiasme de Florette…) Un constat formulé dans la première moitié du XIX°…

La nuit ? nuit du monde où se perd Elizabeth à son arrivée sur l’île ? nuit que promenait Régina en plein midi ? Nuit traversée par l’horreur « Ce moment redouté par toutes les femmes. Celui où ces hommes veulent se frayer à violents coups de boutoir un chemin dans l’humidité de leurs cuisses. » Oui savoir, pouvoir mettre le corps à distance.

Or une fois la progéniture des vaincus projetée dans la lumière s’arrête le voyage des passagères de nuit, constate Régina. Et pourtant… Nous sommes nombreuses à traverser la nuit, la houle attend son heure…

« À l’instant de ta naissance la mort est déjà là. Tu dois aller au-devant de la vie tant que tu peux : traverse des portails, franchis des limites, perce des murs. Ne disparais jamais de ton vivant, la mort est là pour s’en charger » tels étaient les conseils prodigués par Florette à sa petite fille Elizabeth au moment de son départ. Oui « Il y a tant de portes dans le monde qui donnent sur un autre monde ».

-

« Écarlate » de Christine Pawlowska (éditions du Sous-sol)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Préface de Blandine Rinkel

Initialement publié en 1974 au Mercure de France, Ecarlate fut salué par une critique enthousiaste. Oublié puis ressurgi en 2014 dans une petite maison d’édition (l’éditeur singulier), à nouveau « disparu » avant de réapparaître en cette rentrée 2025 en même temps que « flamme volcan tempête » de Pierre Boisson. Ce spécialiste des énigmes non résolues découvre par hasard en 2022 le texte, il est séduit ; il va mener une « enquête » sur la vie et l’œuvre de cette écrivaine morte en 1996 à 41 ans en s’interrogeant essentiellement sur le « renoncement à l’écriture ».

Écarlate, livre unique d’une jeune femme de 18 ans. Écarlate un texte dédié à sa mère, à son fils Nicolas et au père Jean Servel.Écarlate un récit qui « réveille la part ardente qui est en nous ».

Jamais jamais je ne deviendrai adulte. C’est l’incipit. Un incipit qui forcément résonne chez tout lecteur qui a connu les affres de la solitude, la soif de l’absolu, l’incandescence de la liberté, convaincu que « la vie et l’absolu du désir de vivre ne peuvent se regarder en face ». Un serment d’emblée scellé « entre une jeune femme et sa part la plus vive. Sa part écarlate » (Blandine Rinkel). Écarlate Couleur rouge vif. Couleur des plaies… Et de fait les occurrences du « rouge » du « sang » très nombreuses, déclinent l’écarlate dans ses sens propre et figuré (le sang de l’accouchement « cette blessure originelle », le Christ et ses larmes de sang, la musique qui ensanglante le cœur, encadrer de rouge le discours de l’enfant aux 5000 roses dans le Petit Prince, le sang des menstrues, le goût de cendre de sang et de glu, la couleur rouge de l’écharpe, avec Manuel l’adolescente a dans la gorge des parolessanglantes, au bar un chœur chante il est rouge, rouge de sang le cœur du poète imprudent.). Écarlate Couleur de la rage qui va contaminer le style. Un style au rythme souvent saccadé ou haletant, aux images saisissantes, -qui font advenir des visions quasi épiphaniques célébrant Eros et Thanatos-, un style où la phrase crépite, se love, s’enroule, épouse les spasmes de la farouche sauvagerie et des serments enfiévrés mais où l’emploi de l’imparfait ou du passé simple dit la fébrilité du nevermore ? je regarde mon cœur, là où sont mes stigmates d’amour et je me dis : ceci est ma lumière et nul ne peut me la prendre. …jamais jamais je ne deviendrai adulte. Plaies béantes ouvertes auxfulgurancesde l’écrituregorgées de sang et de désir !!

Composé de 25 fragments -dont le premier -et sa répétition anaphorique « j’ai aimé »- contient presque tous les autres, le texte dit avec ferveur ce que fut de 12 à 15 ans l’adolescence de Christine Pawlowska (regard rétrospectif de la jeune femme, âgée de 18 ans). Depuis le constat d’une solitude fondamentale, sa relation au frère, à la mère (détestée par trop d’amour ou de jalousie ?) jusqu’à la rencontre avec Manuel à 15 ans, leur… faux départ pour Madrid ; en passant par la rencontre décisive avec Melly, (aimée avec la terrible intensité dont mon amour était capable à 12 ans), en passant aussi par des élans quasi mystiques et par cette tentative d’en finir avec la vie, de rompre avec l’écœurement perpétuel qui l’écrasait, lui collait à la peau… Passagère de la nuit, de la pluie et du vent elle se plonge très jeune dans la lecture de Caligula (mort d’avoir voulu la lune), apprivoise le Cantique des Cantiques. À un moment à l’instant où elle découvre la chair elle se sent comme souillée, se confesse, se noie dans l’étude mais très vite consciente que « Ce papier est ta peau, cette encre est mon sang, j’appuie fort pour qu’il entre » elle sait que l’infini de l’amour est là dans l’éternité d’une seconde. Avec Manuel l’adolescente de 15 ans est toute « dans l’or fondu de sa tendresse ».J’arracherai mon cœur afin que le dévorent les fleurs carnivores de l’amour.

Le constat qui clôt le texte (après la tragédie et après la rupture définitive avec Melly) fait écho à l’incipit « moi j’aimais l’amour jusqu’à la plaie et la vie jusqu’à la mort.

Comment dès lors offrir la mer à boire à qui n’a de soif que pour un verre d’eau ?

-

« La maison vide » de Laurent Mauvignier (Les Editions de Minuit)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Prix Goncourt 2025

Enquête généalogique comme réponse à une enquête fondamentale sur le suicide du père à 46 ans ? Peut-être. Emplir par l’écriture le « vide » d’une maison familiale, marquée par « les traces du passage des aïeux » et la présence si réelle d’un piano, sanctuaire/tombeau ? Assurément. En créant des trajectoires assez bouleversantes destinées à ses aïeules -Marie-Ernestine et Marguerite en particulier-, le romancier « invente » un monde, fait advenir des affects. Convaincu que « tout s’interpelle, se répond » il assigne à l’écriture la fonction précise de « sonder ces relations souterraines, de les remonter au jour ». Et ce sera par l’enchâssement des dialogues, l’encastrement des focalisations, la complexité de phrases longues au souffle épique parfois, le jeu des prolepses et analepses. En mêlant l’histoire de ses ancêtres et l’Histoire (les deux guerres) en les inscrivant dans une vie de province, le romancier/narrateur, courbé ici et maintenant sur son clavier d’ordinateur (comme le fut Marie-Ernestine sur son piano)reconstruit pièce à pièce, alors que simultanémentil dépèce étripe éviscère le mot.

Composé d’un prologue (telle l’ouverture d’une symphonie), de cinq parties (mouvements) et d’un épilogue (en forme de coda), le roman joue avec les temporalités -va et vient entre le passé et le moment présent de l’écriture, éclatement de la chronologie dans un récit apparemment linéaire-, mais aussi avec les énonciations : le « je » qui regarde les photos qui se documente qui se rappelle qui imagine s’inclut parfois dans un « nous » ou dans le pronom « on » comme si Laurent Mauvignier prenait à parti son lecteur… ou métamorphosait une masse compacte en un essaim de « rumeurs » plus ou moins feutrées. À maintes reprises il se plaît à évoquer la méthode utilisée : pallier le manque d’informations autant par le « mentir vrai » que par ces envolées presque lyriques impulsées par la reprise anaphorique de « j’aime imaginer », « je vois » ou quand s’impose la « proximité » chronologique, le romancier, scrute, épuise les possibles, et conclut « je ne peux m’empêcher de… forcément ». Telle serait la (ou du moins une) réponse au questionnement « comment se saisir de l’arbre généalogique dans l’écriture » ?

Une vaste fresque traversée d’échos intérieurs (tête découpée de Marguerite sur la photo, cicatrice de Marie Ernestine, gueule cassée de Florentin, blessure et suicide) de thématiques récurrentes -surtout la condition de la femme soumise aux diktats du patriarcat que cette femme appartienne au milieu bourgeois – Jeanne-Marie, la femme de Firmin, longtemps désignée par la périphrase « préposée aux confitures et chaussettes à repriser »- ou plus populaire -Paulette l’employée des Vêtements Claude, Paulette la dévergondée, forcément une pute, …de bas étage, car de basse extraction. La lettre de Marguerite qui refuse le « cadeau » de son futur époux (bijoux de famille) a la force explosive de l’insoumission (ne pas être enchaînée…). La longue phrase évoquant les deux avortements de Paulette -où les tirets, le rythme haché, le mélange de sensations et d’images, épousent les spasmes, ces hoquets dans la voix de qui raconte-, restera dans les annales…

Une vaste fresque qui fait la part belle aux portraits -on retiendra celui d’André, le mari de Marguerite, le grand-père du romancier qu’il inscrit d’abord dans la lignée des contes puis dans l’image indélébile issue de sa mémoire directe, avant d’imaginer à partir de photos (dont l’une rappelle Jack Palance) son parcours que jalonnent les modalisateurs « peut-être ». Le couple qu’il a formé avec Marguerite fut si incandescent (du moins à ses débuts avant la mobilisation, la trahison, le retour) qu’il a séduit le petit-fils ?

Sur une photo le visage de Marguerite a disparu, apprend-on dès le prologue ; on l’aurait tuée symboliquement ? sur une autre, le visage a été griffonné au stylo à bille. Effacement dans l’encre noire. Pourquoi ne pas imaginer comme le fait Mauvignier dans l’épilogue – que c’est Marguerite elle-même juste avant de mourir à 41 ans, qui aurait « redessiné les contours de sa propre vie ou de la vie de sa famille, en crachant son absence » Marguerite la pestiférée, Marguerite la traîtresse par trop d’amour. Marguerite et les stigmates de l’infamie du scandale ! Et son fils spectateur muet d’une tragédie sur laquelle il a dû construire toute sa vie et déjà, probablement, une partie de sa mort.

Le livre, mise en abyme de la maison ? Livre que l’on emplit de strates, de connexions, d’images, de sensations ; le livre, ce labyrinthe où l’on entraîne le lecteur, où l’on suspend parfois sa respiration (et la singularité du procédé qui consiste à isoler typographiquement un mot après une rupture syntaxique, y contribue amplement), où la lenteur titubante de certains êtres aura la force fragile du fil d’acier ou la vibration éburnéenne du clavier… de piano

La maison vide ou la puissance de la littérature !

-

« Les Parias » de Arnaldur Indridason (Editions Métailié)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Traduit de l’islandais par Éric Boury 2024

Ex policier à la retraite « antihéros détestable à bien des égards, mais fascinant par les blessures qui l’habitent » Konrad sera à la fois enquêteur et sujet d’analyse dans le roman Les parias -la quête de la vérité (trois meurtres non élucidés) se confondant avec la quête de soi. Composé de 64 chapitres -de longueur délibérément inégale et qui n’obéissent pas à un ordre chronologique-, ce roman frappe d’emblée par sa composition, son montage, le sens du « suspense » les « rebondissements ». Pénétrant la psyché de son anti-héros le romancier Arnaldur Indridason, se plaît à en épouser toutes les circonvolutions en enchâssant récits souvenirs époques sur fond de journées glaciales, de bourrasques de neige et de blizzard livrant ainsi par effets spéculaires une vision de son pays aussi troublante et ambivalente que la personnalité de Konrad.

Le temps est multiple. Il y a le temps de la chronologie, minuté, qui inscrirait les faits dans un apparent « continuum » à décrypter -ce qui n’exclut pas les « chemins de traverse ». Il y a celui de l’Histoire : installation d’une base américaine en Islande après la Seconde Guerre Mondiale (et que le romancier revisite dans presque tous ses textes) la collusion entre soldats et trafiquants corrompus (dont des policiers) ; sort réservé aux homosexuels dans les années 60 et que résume si bien Junius, qui fut l’apprenti d’Haraldur « sentiments incandescents étouffés sans pitié, mais qui nous submergeaient ; ces choses-là se passaient dans la plus stricte intimité elles n’en sont jamais sorties ». Il y a le temps de l’intime qui parfois se confond avec celui de la « montre » qu’il faut « mettre à l’heure » celui du parcmètre, une forme de « chrono » qui aide à « remonter » vers le passé (souvenirs impulsés par un détail, rappel sous forme de bilan conclusif des « progrès » dans les trois enquêtes menées de front ; apparemment « séparées » elles n’en entretiennent pas moins des connexions que découvrira Konrad). Ainsi l’enchâssement récits et dialogues, souvenirs et instants présents, investigations et commentaires, analepses et prolepses transforme le scénario en un montage de poupées gigogne. L’entrelacs de trois « affaires » avec sa profusion de personnages, ses chausse-trappes- va entraîner le lecteur parfois désappointé jusqu’à une forme de « résolution » (mais qui n’est pas celle attendue… du moins en ce qui concerne l’assassinat du père…

Konrad a 9 ans (1953) ; et en ce jour anniversaire il reçoit un « cadeau » de sa mère alors que Seppi, son père, a oublié la date (ses parents sont séparés) ; un père qui le tance sévèrement, lui reprochant de « poser des questions idiotes ; c’est le chapitre d’ouverture. Puis Arnaldur Indridason transporte son lecteur en Arizona (chapitre 2) : un homme sentant sa mort prochaine est décidé à confier à son compagnon tant aimé, Ray, un lourd secret ; son identité ne sera révélée que vers la fin ainsi que les détails de ce « secret » trop longtemps enfoui -si précieux pour l’enquêteur …et en montage parallèle, (chapitre 3) nous voici aux côtés d’une octogénaire qui apporte au commissariat (Islande) une arme, un Luger un pistolet de la Wehrmacht, ( ?) arme découverte dans les « affaires » de son mari défunt. Et c’est précisément cette « arme » qui « enclenche » le « récit » Konrad veut en pénétrer le « mystère » (officieusement il reprend l’enquête sur le meurtre d’un jeune homme assassiné en 1955 avec cette arme, mais aussi celle sur la disparition d’un autre jeune homme, -le prétendu « coupable » aurait avoué sous la contrainte …et enfin sur l’assassinat jamais élucidé de son père en 1963 près des abattoirs de la capitale islandaise. Rétrospectivement le lecteur sera à même de « comprendre » les enjeux de ces tout premiers chapitres…

Au cours du récit Konrad (re)plonge dans le passé douloureux de son pays où sévissait la pauvreté, où lui-même fut complice d’un trafic d’alcool, (écoulé depuis la base américaine) connut l’argent facile -qui lui permit de construire une maison, avec l’épouse tant aimée Erna. Mais découvrant l’injustice notoire - condamnation des homosexuels impunité pour des notables pédophiles, le voici transformé en « justicier » armé ou corseté de principes ceux qui président à ces questionnements sur la transmission : un pays peut-il s’acquitter en échappant aux fantômes de tous ceux qu’il a tués par intolérance (la scène finale de l’excavation est très « symbolique » ou métaphorique) ; un individu est-il condamné à la « corruption » quand il fut élevé par un père « malhonnête » (Konrad devenu père, souffre du silence de son fils Hugo…)

De la visite à la prison -rencontre avec Gustaf prisonnier criminel redoutable, à celle de Junius dans sa boutique de tailleur en passant par les appels d’Eyglo (la « spirite ») ou de Beta (sa sœur victime collatérale de la vengeance de Gustaf) vilipendé par Léo (policier corrompu) Rikki ou la commissaire Marta, Konrad 75 ans en cette année 2019 a encore la force de l’électron libre, braver interdits et tout ce qui entrave ses démarches quand bien même il « patine » à l’instar de sa jeep… Konrad et sa prédilection pour les « cold cases »

Il recueille un soir (ou peut-être une nuit) afin de leur soutirer des aveux… deux vieilles soulardes ; attifées l’une d’une doudoune, l’autre d’une combinaison de ski ; elles palabrent, clopant et sirotant ; Arora-fille de Nikulas (policier plus que véreux) et Roberta fille de Gottled (dit la Sucette) elles sont là comme sorties d’une toile de Goya et Konrad voit dans le bout de cigarette incandescent leur seule lueur d’espoir en ce monde…

-

« Mater dolorosa » de Jurica Pavičić (Aguillo Editions)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Traduit du croate par Olivier Lannuzel

Dans ce roman composé de sept parties où alternent les voix d’Inès de Katja et de Zvone (la sœur et la mère de Mario et le policier qui enquête), dans ce roman choral (forme narrative qu’affectionne le romancier -cf L’eau rouge-) l’auteur, tout en maintenant le fil rouge d’une combustion lente, privilégie les relations entre les personnages, l’impact du meurtre d’une jeune fille de 17 ans sur trois destins. Et à travers les intrications politiques et éthiques, c’est la société croate à peine sortie de la guerre, gangrenée par l’argent facile et la corruption qui est mise à nu. Un polar politique au titre mélancolique (ou ironique ?) « Mater dolorosa mère de toutes les mères, une mère qui souffre comme chacune des femmes ici » (cf l’exergue et 4ème de couverture)

La toute première partie 0, pensée intérieure qui habite Inès, ou flash-back -souvenir rapporté à l’imparfait et au présent dit de narration-, qui d’ailleurs trouvera son écho (souvenir de la mère), sert en fait de « matrice » à la problématique : liens du sang vs droit, traditions vs justice. En effet le sourire de Mario enfant, la peur de le perdre ont fait de lui l’être le plus cher le plus adorable… Pour le lecteur cette partie -prolégomène- a une fonction narrative et dramatique mêlée : il devine le coupable bien avant les faits rapportés, culpabilité qui tout au long du roman, ne sera jamais perçue comme telle par l’intéressé, tant Mario l’indifférent l’indolent l’apathique semble habiter un autre univers - entendons il est étranger aux règles qui régissent la « vie en société ».

Le passage d’une partie à l’autre (il y en aura 6 de moins en moins longues) est dicté par un fait majeur, à la fois dans l’avancée de l’enquête et dans la psychologie de la sœur de la mère, mais aussi du policier ; au final s’imposera une « fausse » connivence entre les deux femmes, voulue par le grand-père Mate. Alors que le policier -persuadé que son supérieur Tomas, féru des méthodes soviétiques fait fausse route-, sera tenté par l’homicide (un beau plan de découpe : Mario surplombant le « vide » et Zvone le poussant… tentation vite réprimée par cette conviction (tu n’as pas ça en toi)). Et c’est ici qu’éclate la différence quasi ontologique l’opposant à son père invalide. Différence générationnelle et politique -mais qui ne plaide pas pour autant en faveur du post communisme.

On a l’impression que les indices (le pull survêtement découvert sur écran tv lors de la fête anniversaire chez les grands-parents et la voiture maculée) importent peu ou du moins que l’essentiel se porte sur la façon dont les événements -le meurtre- influent sur la psyché de la mère et de la sœur (du coupable). La mère dès le lendemain (chap partie 2 se débarrasse du sac) alors que la sœur ayant reconnu son frère sur une photo (qui circule sur des réseaux sociaux) appréhende une éventuelle arrestation. C’est le grand-père qui énoncera le mieux (quand la police aura arrêté un « faux coupable idéal ») les arguments en faveur du silence (avouer c’est non seulement condamner le frère mais toute la famille, d’un point de vue moral (opprobre) et social (perte d’emploi)). Ainsi dans cette lutte politique qui oppose le droit et les principes liés au sang et à l’honneur, ce sont ces derniers qui triomphent. Il est des passages à la limite du supportable (l’ex prof Males accusé à tort mais au passé tel que dans l’imaginaire de la population il est le coupable idéal ; n’avait-il pas violé une jeune fille ?) les effets collatéraux -l’interrogatoire corsé torturant de sa compagne Mirjana, les propos comminatoires, et le suicide (?)- illustrent le pouvoir d’une justice immanente quand le droit piétine ; ou la furie d’une population réclamant « justice » mais… avec l’aval du pouvoir…

Les séquelles de la guerre président aussi à certaines descriptions -contrastes, coexistence de strates, prégnance de ruines comme autant de vestiges du vivant (l’usine désaffectée, l’appartement occupé par la mère et ses deux enfants (Inès a 26 ans) ou celui occupé par Zvone et son père handicapé sont marqués par des stratifications). L’auteur promène un regard désabusé sur ses compatriotes : voici des nostalgiques d’une société communiste (Tomas) voici des plus jeunes habités par le rêve d’un ailleurs (que concrétisera au final Inès, certes pour d’autres raisons…). Et la ville de Split, ville natale de l’auteur, devient un personnage à part entière ; ville où cohabitent palaces pour touristes, bondés pendant la période estivale, barres d’immeubles grisâtres, vestiges ruines d’un passé relativement récent.

Le titre ? S’il fait référence à Notre Dame des 7 Douleurs, à cette Mater qu’implore Katja, convaincue que sa prière sera entendue, voire exaucée par empathie, l’audacieuse comparaison (fils crucifié et pietà) prouverait la prégnance de la religiosité -plus que de la religion à moins que ce titre ne soit tout simplement ironique (l’auteur fait plus qu’égratigner liturgie, croyances incarnées autant par le curé que par la sœur, et leur christianisme de pacotille).

Et si les trois personnages en friches eux-mêmes, tentaient tout simplement de « survivre » avec leurs questionnements, leurs choix et silences coupables… humains trop humains… ???

-

« Autoroute » de Sébastien Bailly (éditions Le tripode)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

On prend sa voiture on abandonne son ancienne vie et on roule.Conduire, fuir vers l’amour. Le défilement sera ponctué en 65 chapitres aux titres laconiques, 65 verbes à valeur programmatique. Un défilement en (r)accord avec le déroulé de la narration et le défilement de la vie avec ses avancées, ses pauses, ses ralentissements, ses embranchements, ses retours ; l’habitacle du véhicule étant par métaphore celui d’une conscience qui se souvient imagine fantasme conduire et échafauder tous les scénarios possibles jusqu’à l’épuisement du sujet. L’autoroute un cadre privilégié pour l’exercice qui consiste à « endosser tous les rôles » à pénétrer les intériorités, celles des autres conducteurs et passagers que l’on côtoie. Autoroute qui par une comparaison « osée » aurait d’ailleurs des accointances voire des similitudes avec la langue si l’on admet que la grammaire est le code de la route de la langue… on respecte les priorités on ne grille pas les feux tout comme on respecte la syntaxe…Autoroute ce ruban de bitume dont les strates ont enterré à jamais (?) une géographie et l’Histoire d’un peuple, des peuples. Autoroute et archéologie à redéfinir !

Au volant de sa voiture le personnage est surtout celui qui par un effet de mise en abyme va donner corps à une écriture celle qui joue avec les « codes », une écriture empreinte d’humour (noir parfois) nourrie d’auto dérision, et qui proposerait une trajectoire à la fois réaliste, abstraite et fantasmée, telle une géométrie dans l’espace, reliant (faux) départ et (fausse) arrivée ; une écriture qui accumule (par la profusion des détails) questionne (abondance des interrogatives) et prend le lecteur à partie.. Un lecteur embarqué pour 11 heures et 37 minutes comme passager clandestin. Car l’instance narrative « tu » peut désigner tout autant une voix intérieure, - la voix off du soliloque, du dédoublement-, qu’une adresse à une tierce personne et pourquoi pas au lecteur ? Un procédé littéraire assez courant (on se rappelle le « Vous » de La modification de Michel Butor -Léon Delmont est à bord du train Paris Rome, le compartiment étant l’habitacle de sa conscience, l’itinéraire balisé par toutes ces gares répertoriées à l’époque (1957) dans les chaix… Au vouvoiement distancié répond certes le tutoiement plus intime mais dans les deux cas ne s’agit-il pas d’une mise en abyme du personnage dans son propre récit ?et d’une matérialité (le train, la voiture) qui orientera la conscience du personnage/héros ?

Le lecteur, passager clandestin donc à l’instar (mais… mutatis mutandis) de cette empreinte olfactive « passagère clandestine » dans la vie de la grand-mère (dont le souvenir s’impose à partir d’une sensation olfactive chapitre « sentir ») qui aura conservé intactes les fragrances d’un premier amour, Jules. A un moment le narrateur évoque la « position du passager » (se tenir à la bonne hauteur ») Or se tenir à la bonne hauteur c’est aussi la démarche de l’écrivain (malgré quelques vues en plongée comme en surplomb) et pourtant s’imposera le constat-couperet il est pratiquement impossible de garder la trajectoire et la vitesse, trop d’obstacles trop de pauses involontaires (François Bon cité en exergue avait lui-même écrit un ouvrage au titre si révélateur Autoroute ou comment rater la sortie d'un livre qu'on voulait d'aventure ) Obstacles matériels qui préfigurent en les incarnant- tous ceux liés à la quête de l’amour, d’un « amour fou » ; quête déclinée en ses possibles fantasmés rêvés, vécus et à revivre ???

Souvenirs évoqués à l’imparfait, fantasmes au conditionnel (irréel du présent ou du passé) prétérition ironique mais surtout une prolifération de détails (comme autant de « clichés » glanés dans le quotidien le plus banal) décomposés avec la précision de l’entomologiste, comme au ralenti, avec cette correspondance entre le temps de l'écriture et le temps réel, et avec le mélange quasi constant de réalisme et d'ironie. La banalité et sa mécanique à la fois rituelle et redoutable. Un quotidien qui s’inscrit aussi dans des préoccupations actuelles plus alarmantes. Parfois l’adverbe -si récurrent -et pour cause !!! -dans le roman précédent-, peut impulser un chapitre et le lecteur est entraîné dans des circonvolutions telles que l’’apanage de l’un (auteur) est transféré à l’autre (lecteur) Or le personnage à la fois auteur et lecteur rêve d’une bibliothèque-labyrinthe (borgésienne (?)) ; alors que simultanément le lecteur aura assisté à une métamorphose qui exhausse le quotidien au rang de mythologie : -la mousse du café est une galaxie, un corridor végétal et futuriste « vu du ciel serait une cicatrice-, ou qui verse dans le fantastique (atterrissage d’un monomoteur à hélice blanc et bleu et qui dans le code de la route aura toujours la priorité lorsqu’il arrive par-dessus) voire la paranoïa :serait-ce l’avion affrété par ses proches ? pour récupérer le fuyard…en quête d’Amour Après tout une autoroute est aussi une piste d’atterrissage…

Arriver tu le comprends d’un coup, est pire que partiret il faudra attendre le tout dernier chapitre (« épiloguer ») pour non seulement affirmer -rétrospectivement « On efface tout et on recommence », mais pour pénétrer dans l’univers beckettien de « La dernière bande ».

Le texte peut rester en suspensdeux chaussures de toile bleue usées jusqu’à la corde gisent à tes pieds…

-

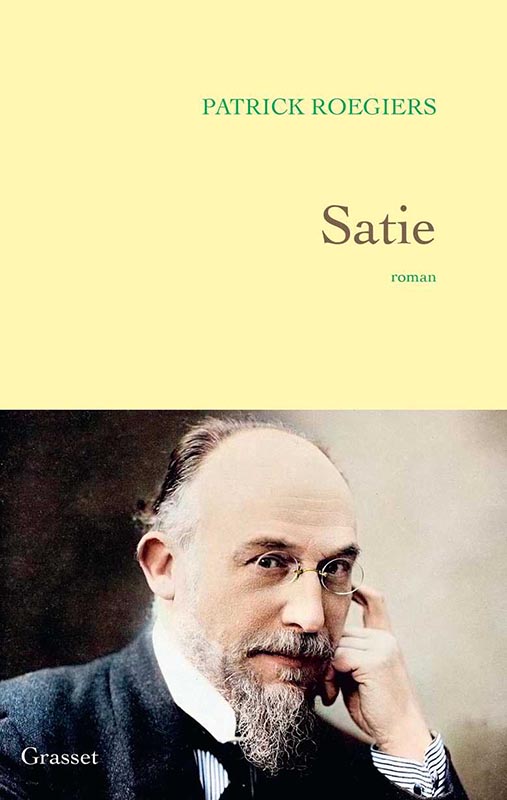

« Satie » de Patrick Roegiers (éditions Grasset)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Il aimait la musiqueTelle serait l’oraison funèbre dictée par Erik Satie lui-même à John Cage, à l’instant précis où il va s’effacer pour toujours… : Oraison funèbre imaginée par Patrick Roegiers dans la finale/apothéose de son roman Satie. Un roman qui tout en s’appuyant sur du factuel vérifiable fait voler en éclats les codes du biopic traditionnel et par-delà l’apparente linéarité (de la naissance à la mort) ceux de la « sacro-sainte » chronologie. Procédant par « association » recourant à la « variation » comblant les « pauses » par des accumulations (ou non) aphoristiques, jouant avec les ressources du langage (onomatopées, jeux de mots), le romancier à l’écoute de son monde autant sonore que visuel et tactile exalte avec fantaisie la personnalité -complexe car méconnue- du compositeur et il invite le lecteur à ériger en « valses lentes » un Tombeau (dans le sillage de Mallarmé ?)

Les aspects purement biographiques qui ouvrent le roman seront repris en échos telles des variations : la grand-mère Eulalie, le frère Conrad, le sentiment douloureux de la « solitude », la conscience aigüe du temps, la synesthésie entre différents arts. Et les « reprises » -comme dans l’œuvre de Satie- ne seront pas des « redites » - le parapluie, le blanc, la syllogomanie, le « placard », les crapulos, les indications/annotations destinées à l’interprète- il suffirait d’en analyser une ou deux à différents moments du récit pour s’en convaincre !!!

Quand avec le romancier nous pénétrons les « arcanes » de la création, s’imposent cardinale la loi mathématique, une prédilection pour le chiffre 3, et se règlent en « accords » -par la « magie » de l’inversion -ou de l’emmêlement- les « désaccords » subis au quotidien. Une vie de misère, une vie d’indigence, une vie de solitaire alcoolisé ; une musique « blanche, incolore répétitive » une musique qui serait « le silence qui parle » Dissonances sans discordances. Et alors que Stravinsky, Poulenc, Debussy « inventent la musique dite moderne » Satie qui les a côtoyés, sera, restera un « anti dans ce monde de nantis » Et c’est bien cette « originalité » que restitue Patrick Roegiers. Il n’a jamais caché son amour « inconditionnel » pour ce compositeur (les mélopées suspendues, atones et mélancoliques m'émeuvent au-delà de tout) On a parfois l’impression que le romancier s’est approprié les « conseils » destinés aux interprètes (aux antipodes d’ailleurs de ceux prodigués par Debussy) (Satie soufflait ses indications dans l’oreille ; il se tenait à ses côtés, derrière son épaule, dans sa tête, au bout de ses doigts ») ou du moins que par un effet de fondu enchaîné, écrivain et pianiste se confondent – comme « animés » du même souffle.

Des épisodes au rendu truculent resteront en mémoire : la première de Parade 1917 (en écho celle de Relâche 1924 encore plus provocatrice). Succès à scandale. Public divisé, critique acerbe, Opposée aux brumes et brouillards debussystes propagés par touches diluées, sa musique opérait avec une précision mécanique dont il avait toujours rêvé… Choquée tant par la modernité picturale (Picasso) chorégraphique (Diaghilev) et musicale (Satie) et les interventions bruitistes intempestives, la salle criait au scandale [...]Pitrerie picassoterie satiesotterie.

L’œuvre inspirée par son unique amour (Suzanne Valadon) Vexations (un motif musical de 1 à 2 minutes conçu en 1893 à répéter 840 fois) va jouer dans le roman de Patrick Roegiers le rôle d’ouverture, au sens symbolique, en écho à l’ouverture du roman. Entre en scène John Cage (que d’accointances avec Satie !) ; en 1963 il interprétera ce marathon musical avec 10 pianistes se relayant toutes les demi-heures…

Et pour les ultima verba Patrick Roegiers convoque -d’abord dans la chambre minuscule puis à l’hôpital et enfin au cimetière d’Arcueil- les amis morts ou vivants, les connus et les inconnus : peintres (dont Hockney,) musiciens (dont Cage et Glass), poètes, dadaïstes chorégraphes (dont Pina Bausch et Merce Cunningham) les villageois d’Arcueil, la famille (mère grand-mère et sœurs) Suzanne Valadon et son fils Utrillo – Dialogues et gestes imaginaires dans cette suprême théorie de la Vie à laquelle ne sont pas conviés les adversaires de toujours Barthes Breton Boulez

Ô ce thrène des temps modernes tel qu’en lui-même enfin l’éternité le change

Séquences ultimes aux allures de Parade ?

Dans le ballet frémissant des voix chères qui se sont tues…

-

« Bristol » de Jean Echenoz (Editions de Minuit)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

Adapter un des best-sellers de Marjorie des Marais -Nos cœurs au purgatoire- tourner le film au Botswana c’est le projet de Bristol, prénom Robert… Personnage éponyme du roman de Jean Echenoz, que nous allons suivre dès ce premier matin d’automne quittant son immeuble de la rue des Eaux et que nous ne quitterons pas tout au long du roman. Un roman composé de trois parties (dont les deux premières étalées dans la durée correspondent à la préparation et au tournage du film puis à son accueil par la critique et le public, alors qu’en montage parallèle se met en place une enquête policière sur l’homme « échoué au sol » de la rue des Eaux.) la troisième partie joue le rôle d’épilogue.

C’est sur l’image d’une chute que s’ouvre le roman et ce n’est pas anodin. Bristol quitte l’immeuble au moment même où un « homme nu tombé de haut s’écrase à 8 mètres de lui » Or -bien que n’étant pas un être inaffectif- il semble indifférent à ce « suicide » (?) (dont le mystère sera élucidé vers la fin du roman). En juxtaposant information « objective » tragique et indifférence notoire, le romancier interpelle d’emblée le lecteur sur la banalisation du drame. Lecteur qui d’ailleurs sera régulièrement pris à partie - interpellation directe ou inclusion dans un « nous ».

La narration -au présent, temps de l’instantanéité, du fugace et du frontal tout à la fois- mêle avec humour plusieurs « genres » littéraires (récit d’aventures, vaudeville, roman policier, satire des milieux littéraire et cinématographique) en faisant voler en éclat leurs codes, afin d’explorer le quotidien d’un cinéaste (quelconque) dans la gestion de tous les contretemps auxquels il est confronté, un homme qui, à l’instar de ces badauds vus en contre plongée, exhale des « phylactères de buée ».

Et d’une partie à l’autre, d’un chapitre à l’autre, l’humour est omniprésent et multiforme (corrosif ou léger). La description -qui préfère l’ellipse à l’hypotypose- emprunte au langage cinématographique (les claps le fondu au noir les gros plans -dont celui sur l’annulaire de l’OPJ Claveau ou le zoom sur un insecte). Lors du tournage en Afrique dans la réserve de Mashatu nous assistons en temps réel au déroulement de quelques scènes en présence du fixeur Navratil, du premier assistant Fred Barabino, des acteurs Jacky Pasternac et Céleste Oppen. Les pauses « apparentes » sont souvent consacrées à des portraits, incisifs telles des eaux-fortes ou à des « micro-fictions » « enchâssées » avec fluidité dans le récit (celle concernant Céleste rapportée par Brubec à Bristol par exemple) ou encore à des « nomenclatures » érudites - parodies de Wikipédia (?) (Dermochelys coriacea pour les intimes, cette tortue géante dont le régime alimentaire se compose surtout de grosses méduses céruléennes, Rhizostoma pulmo pour d’autres tortue apparue dans le rêve cauchemardesque deBristol).

On devine la jubilation du romancier à exploiter toutes les ressources de la langue, tous les procédés d’écriture (même si prévaut la démarche cinématographique). Jubilation qu’il communique à son lecteur -entendons ces fricatives allitérantes froissement feutré frileux fragile, regardons cette voiture Aircross aux allures et comportements canin.es, pénétrons dans ces anamorphoses, laissons-nous prendre au jeu des décadrages -l’intrus qui se dresse sur ses 6 pattes équipées de coussinets adhésifs, est en fait un insecte de 3mm dont l’espérance de vie n’excède guère celle d’un mois de février, compatissons avec Claveau, piètre enquêteur mais dont la libido s’est réveillée au contact de la gardienne Michèle Severinsen au buste annapurnien, et surtout sans être une marionnette facile à manipuler, adoptons les modifications de points de vue, comblons les ellipses, soyons à l’écoute d’échos intérieurs.

Premier matin d’automne trop frais pour la saison. Seuls deux grands oiseaux blancs survolent la rue des Eaux (trop fatigués ou trop intéressés par la vue aérienne de Paris pour s’occuper de faits divers…). C’est l’incipit (le fait divers est le corps échoué d’un homme dévêtu) et voici en écho vers la fin de la partie II Un parti de sternes en formation fléchée poussant des cris de vieilles dames indignées sur fond de cirrus effilochés vers le nord-est. Bristol est sur le pont d’un bateau de plaisance Mademoiselle 22 qui repose en fait sur un port à sec et ressemble à un gros fer à repasser. Samedi11 « beau temps un peu frais » dit Bristol ; c’est de saison commente Brubec tiens le type qui était tombé de ton immeuble ils en parlent…

Dans Bristol où l’action est « constamment » doublée par son commentaire, où « le moins doit faire imaginer le plus » le romancier n’a-t-il pas exploité la polysémie du mot Bristol ? Inviter (carton) le lecteur dans « ce lieu près du pont » -à participer à sa construction, Bristol ou la métaphore de la fabrication d’un texte ?

-

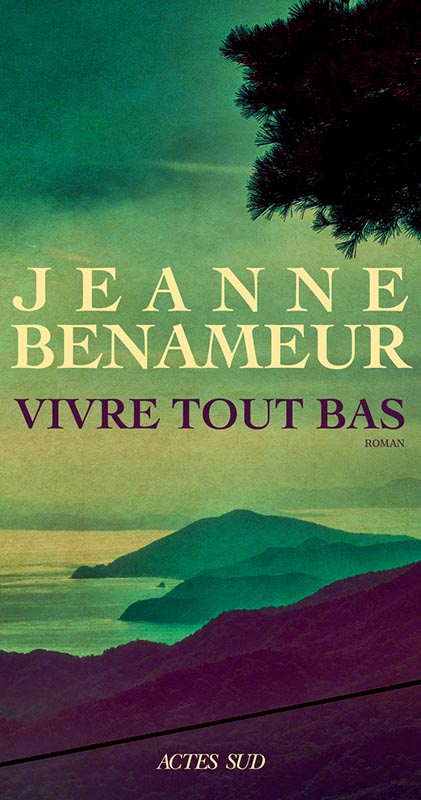

« Vivre tout bas » de Jeanne Benameur (éditions Actes Sud)

Colette LALLEMENT-DUCHOZE

C’est pour mois’est immédiatement dit Jeanna Benameur, quand, à Valognes, elle a vu une sculpture (haut relief) de la Nativité où la Vierge, lisant, est allongée « ce fut le déclencheur d’une autre façon d’imaginer Marie » et deVivre tout bas (cf page de remerciements).

Son roman formellement sera l’ensemble de rouleaux- dont surtout le 4ème - où sont inscrites plusieurs destinées ; une écriture composée de fragments (certains réduits à de courtes notations telles des esquisses), avec des retours en arrière et des prolepses. Une écriture fragmentée et immersive tout à la fois ; elle seule capable de transcender à la fois le silence, les chaînes que l’on impose, la douleur tapie au plus profond de soi ; par un lent travail de questionnements de la mémoire, par une forme d’osmose entre soi et le paysage (la mer surtout). Recouvrer son être, le reconquérir dans son entièreté, mezza voce (vivre tout bas). Oui le lecteur, en pénétrant la psyché de la femme, Marie la jamais nommée, jusque-là drapée dans la douleur, est invité à partager une métamorphose qui va à l’encontre des représentations iconiques (peinture et sculpture) si familières…

Le roman s’ouvre sur un tableau représentant la femme cheveux dénoués assise sur une pierre plate caressant les plis d’un tissu où se drape le visage de l’aimé, l’enfant perdu, le fils crucifié. Un tableau qui par superposition ou fondus enchaînés en contient tant d’autres -n’est-elle pas cette femme que la vie des autres traverse ? Les autres, ces groupes de marcheurs, d’exilés (?) apatrides et la lanière de cette sandale qu’elle rajuste aura son écho dans les dernières lignes du roman… C’est que tout a eu lieu ; elle le sait. Un roman circulaire dont l’incipit dit précisément l’accompli

Comment habiter le monde après la perte ? La femme a vécu, solitaire, dans une maison en surplomb avant cette aube nouvelle. Et voici que la chronologie fait se mouvoir dans la fluidité de la mémoire, le présent et le passé plus ou moins proche (l’apprentissage de la lecture et de l’écriture auprès du vieux maître, l’arrondi du ventre avant l’enfantement, le regard de l’enfant si loin si proche, le jour de la « grande souffrance », l’exil de soi et des autres, la bienveillance de Jean, la rencontre avec la gamine). C’est que le flux mémoriel est inscrit tout autant dans la marche que dans la contemplation des pierres des falaises de la mer ; la mer dans laquelle le corps « sent combien il est léger. Maintenant le temps est à elle et il n’a plus de limite…

Tout un champ lexical évoque suggère ou illustre la métamorphose ou plutôt l’accomplissement. Qu’il s’agisse d’adverbes « désormais maintenant » de la locution « ne… plus » d’épithètes du changement (neuf, nouvelle, autre) La présence de Jean, la rencontre avec une gamine, mutique après la mort de sa mère, seront déterminantes et dans la prise de conscience réciproque et dans la fonction impérieuse de la « transmission » C’est par Jean et la petite qu’elle trouve sa route d’amour sur terre. Il y a d’abord ces cheveux que l’on caresse, cette main que l’on enserre dans la sienne puis cet apprentissage si délicat dans sa lenteur assumée. Le parallélisme entre deux destinées (perte de l’être aimé et grande souffrance, dessins sur le sable toujours recommencés telle une mémoire vive, reconquête de soi, complicité bienveillante de Jean leur ange gardien) est évoqué en montage parallèle ou par le procédé de la variation (quand une même scène est reprise mais avec une autre perspective ou sous un autre angle de vue). L’enfant acquerra plus d’assurance avec les adultes et pourra de nouveau pénétrer les flots. La femme elle a su « attendre » -sur les conseils du maître- et grâce aux mots déchiffrés sur les rouleaux s’ouvrent à l’intérieur d’elle des mers Elle sera celle qui « écrit » le quatrième rouleau avant l’abandon de soi de son corps aux délices, avant de lacer les sandales captives.

Ecrire sa vie sur le quatrième rouleau vierge ? cela va -inévitablement- à l’encontre des représentations picturales sculpturales à venir ; mais qu’importe « elle le sait » Voyez ces tableaux de la Crucifixion ou de la Descente de Croix. Une mère éplorée mater dolorosa… Ces peintres ignorent qu’elle cherche à insuffler de nouveau la vie à son fils comme pour un nouvel enfantement. Et dans la perfection toute simple de ces sandales si belles « il y a l’amour de cet homme qui ne lui demande rien ; L’homme du cairn dont l’image récurrente illustre lamanière dont la mémoire façonne l’existence

La joie ne prendra jamais la place de la peine. C’est un espace nouveau qu’elle crée et on ne le comprend que si on ose. »

Que chacun protège celui qui est près de lui et plus loin encore ceux qui ont besoin d’aide. C’est comme ça que les humains peuvent vivre et continuer.

Il n’y a pas d’autre route (telle est bien celle suivie par Marie)

- replica hublot big bang

- replica rolex

- rolex replica

- richard mille replica watches

- replica richard mille

- fake richard mille

- richard mille replica

- replica richard mille watches

- richard mille replica watches uk

- richard mille replica

- replica richard mille watches uk

- fake richard mille watches

- luxury richard mille replica watches

- swiss replica richard mille watches

- réplicas de relojes Rolex

- réplicas de relojes

- réplicas de relojes cartier

- réplicas relojes

- replica uhren

- rolex replica uhren

- luxus replica uhren

- répliques de montres rolex

- réplicas de relojes rolex

- fake rolex

- schweizer replica uhren

- gefälschte rolex uhren

- replica rolex uhren

- beste replica uhren

- replica rolex uhren

- rolex replica horloges

- replica horloges

- panerai replica horloges

- luxe replica horloges

- orologi replica panerai

- orologi replica rolex

- falso rolex submariner

- rolex replica watches

- replica watches uk

- patek philippe replica watches

- swiss replica watches

- replica watches

- rolex replica

- fake rolex watches

- luxury replica watches

- super clone watches

- répliques de montres rolex

- répliques de montres patek philippe

- fausses montres rolex datejust

- rolex replique montres

- répliques de montres rolex

- fausses montres rolex

- meilleure répliques de montres

- répliques de montres pour hommes et femmes

- boutique de répliques de montres

- répliques de montres

- répliques de montres suisses

- répliques de montres audemars piguet

- répliques de montres hublot

- répliques de montres rolex

- replica horloges

- réplicas de relógios

- cheap replica watches uk

- rolex replica watches uk

- fake rolex

- rolex replica watches

- Patek Philippe replica watches

- replica rolex watches

- swiss replica rolex watches uk

- hublot replica watches

- replica watches uk

- swiss replica watches

- replica watches

- Audemars Piguet replica watches

- rolex replica watches uk

- fake rolex watches

- rolex replica watches

- replica watches uk

- replica watches uk

- swiss replica watches

- replica watches

- luxury replica watches uk

- cartier replica watches

- Swiss replica watches

- replica watches

- omega replica watches

- replica watches uk

- luxury replica watches

- cheap fake rolex

- replica watches uk

- audemars piguet replica orologi

- orologi replica panerai

- migliori orologi rolex replica

- migliori orologi replica

- orologi replica rolex per uomo

- orologi rolex replica

- orologi rolex replica svizzeri economici

- orologi Rolex falsi economici

- orologi svizzeri replica Omega

- orologi omega replica svizzeri

- falso rolex sea-dweller

- orologi rolex replica di lusso

- svizzeri falso rolex

- falsi rolex submariner

- rolex replica horloges

- nep rolex horloges

- zwitserse replica horloges

- replica horloges nederland

- rolex replica horloges

- luxe replica horloges

- rolex replica horloges

- replica horloges nederland

- panerai replica horloges

- replica horloges winkel

- replica breitling horloges

- replica horloges

- omega replica watches

- omega replica watches

- swiss replica watches

- replica watches

- replica rolex watches

- patek philippe replica watches

- swiss replica watches

- répliques de montres Rolex

- réplicas de relojes Rolex

- rolex falsos baratos

- réplicas de relojes suizos

- réplicas de relojes para hombres

- mejores réplicas de relojes

- réplicas de relojes

- rolex replica uhren

- replica uhren

- breitling replica uhren

- schweizer replica uhren

- replica rolex uhren

- beste replica uhren

- replica uhren für herren

- omega replica uhren

- replica uhren für damen

- omega speedmaster replica uhren

- fake rolex submariner

- rolex replica uhren

- luxus replica uhren

- rolex day-date replica uhren

- replica uhren

- replica watches

- replica watches uk

- luxury replica watches

- swiss replica watches

- rolex replica watches

- replica rolex

- super clone watches

- fake rolex

- replica watches

- replica watches uk

- luxury replica watches

- swiss replica watches

- replica watches

- replica watches uk

- fake watches

- replica watches

- richard mille replica watches

- replica watches uk

- rolex repliky hodinek

- švýcarské repliky hodinek

- falešné rolex

- repliky hodinek v ČR

- falešné hodinky rolex

- švýcarské repliky hodinek rolex

- repliky hodinek rolex

- repliky rolex

- repliky hodinek omega

- falešné rolex datejust

- repliky hodinek breitling

- luxusní repliky hodinek

- repliky luxusních hodinek

- repliky hodinek rolex v Praze

- levné falešné hodinky rolex

©2003 - 2012 Art-Culture-France - Tous droits réservés Mentions légales | Partenaires & Publicités | Plan du site | Contact | www.mairie.com

![[Alternative text]](images/pubs/galerie_acf.jpg)